習近平總書記強調新時代新征程,以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業,實現新型工業化是關鍵任務。新型工業化成為發展實體經濟的重要基礎和經濟高質量發展的重要支撐,是新時代首都高質量發展的必由之路,北京市堅持將高質量發展貫穿新型工業化的全過程,持續鞏固以高精尖產業為代表的實體經濟根基,大力推進新型工業化。

01 北京市新型工業化發展基礎

高精尖產業體系基本形成。2022年,北京高精尖產業增加值占比達到30.9%,已培育形成新一代信息技術、科技服務業兩個萬億級以及醫藥健康、集成電路、智能網聯汽車、智能制造與裝備、綠色能源與節能環保、智慧城市、信息內容消費、新材料八個千億級產業集群,“高精尖”已成為北京產業發展的鮮亮底色。

圖1 北京市兩個萬億級及八個千億級產業集群

科創體系支撐能力不斷提升。北京積極建設國際科技創新中心,布局國家實驗室體系和9家世界一流新型研發機構,支持科技領軍企業組建24個創新聯合體,打造7個國家技術創新中心,在京全國重點實驗室總數達77個,深化體制機制改革,推動一批原創科研成果相繼涌現。

圖2 北京科技創新支撐能力顯著

產業鏈供應鏈不斷完善。根據國家戰略目標及北京市產業發展需求,積極開展產業筑基和強鏈補鏈工程,出臺實施方案,采用揭榜掛帥機制加快關鍵核心技術攻關。人工智能、醫藥健康、集成電路等領域核心技術和先進產品不斷取得突破,同時積極錨定未來產業進行前瞻性布局。

綠色智能高端轉型成效明顯。打造了3個產值過百億的標桿性“燈塔工廠”、103家國家級智能制造示范工廠和標桿企業,培育了10家智能制造系統解決方案供應商(收入超20億元)、21家智能制造單項冠軍,創建了49家綠色工廠、10家綠色供應鏈管理企業。

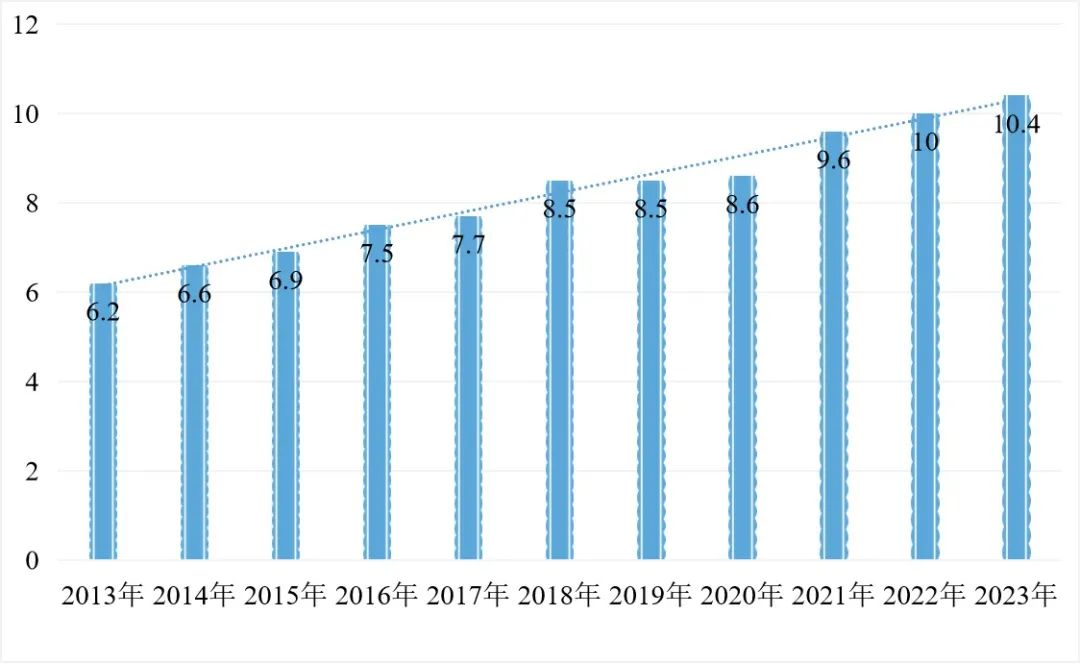

京津冀協同發展進步顯著。京津冀協同發展十周年,三地經濟總量連跨5個萬億元臺階,達到10.4萬億元,是2013年的1.7倍,區域整體實力持續提升。2023年,京津冀工業增加值達到2.43萬億元。三地共同打造“六鏈五群五廊”,優化區域協同布局。

圖3 2013年-2023年京津冀地區生產總值(可比價)(萬億元)

02 北京市新型工業化發展問題

一是原創性前瞻性科技創新能力仍需加強。外部環境的復雜性、嚴峻性和不確定性加劇了北京高精尖產業發展的壓力,產業鏈供應鏈“脫鉤斷鏈”風險猶存,關鍵核心技術和零部件“卡脖子”問題短期內難以徹底解決,缺乏從“0到1”的原始創新能力和顛覆性創新能力。

二是高精尖產業高質量發展仍需持續發力。傳統優勢產業轉型升級尚未形成有效突破機制,5G、先進算力等領域迭代升級再引領的難度較大,人工智能底層創新推動技術跨越能力仍需加強。部分新興領域還未形成有效支撐,氫能產業尚處于發展初期,成本及場景應用方面壓力較大;智能網聯汽車、機器人已經進行了多方位布局,但當前產業化路徑、商用市場的開拓仍未完全貫通。

三是京津冀產業協同仍需加大力度。三地產業協同配套水平不高,醫藥健康、新能源汽車、電子信息等優勢產業本地配套率低,氫能“制儲加用”全產業鏈尚未有效落地,工業互聯網缺乏足夠的應用場景,產業疏解轉移更多體現在空間上的挪移,尚未形成產業集聚、產業聯動和產業協作效應。此外,三地成果轉化承接能力較弱,流向津冀的成交額占比不足流向京津冀以外地區的10%,就近轉化效果不顯著。

03 北京市新型工業化發展著力點

積極優化高精尖產業結構。鞏固壯大現有萬億級、千億級產業集群,以發展新質生產力為著力點,持續培育更多具有核心競爭力和吸引力的高精尖產業集群,推動醫藥健康、智能制造與裝備產業擴大關鍵環節產業規模,加快建設成為萬億級產業集群;加快對商業航天、人工智能、氫能等產業的支持培育力度,打造千億級產業集群。

加快提升產業科技創新能力。支持重點產業環節領軍企業聯合高校院所和產業鏈上下游企業組建創新聯合體,開展關鍵核心技術聯合攻關。大力推進重點產業鏈自主可控,聚焦關鍵產業鏈卡點堵點,持續實施產業筑基和強鏈補鏈工程,支持鏈主企業以揭榜掛帥的方式開展技術產品攻關,對標關鍵核心需求倒逼應用基礎研究發展,加快產出一批原創成果。

推動數字經濟與實體經濟相互賦能。支持龍頭企業以平臺賦能助力提升數字化水平,牽頭建設工業互聯網行業型平臺。支持數字化車間、智能工廠等標桿企業帶動上下游企業在研發設計、采購供應、生產制造、產品服務等環節實現數字化集成。積極打造人工智能創新應用示范,支持企業開放應用場景,推進人工智能在制造業垂直領域的創新應用。

推動產業綠色低碳轉型發展。支持制造業企業實行綠色低碳改造升級,面向重點行業,在生產制造全流程拓展“新一代信息技術+綠色低碳”典型應用場景。推進工業園區實施綠色低碳循環化改造,因地制宜發展新能源和可再生能源利用項目,提高園區能源、水資源和環境管理水平。

深化三地產業協同區域聯動。落實京津冀產業協同實施方案,圍繞“六鏈五群五廊”建設任務,深入推動京津冀產業協同發展走深走實。聚焦六鏈,加快形成產業鏈協同聯動;面向五群,打造具有核心競爭力的先進制造業集群,加強產業鏈供應鏈協作;圍繞五廊,構建以跨區域合作為特征的產業體系及生態。

作 者

常寧,中級咨詢師,長期關注研究高精尖產業、產業規劃、區域經濟等領域